Lebendige Clublandschaft

Dortmunds City tanzt!

Dortmund tut was für seine Clubkultur. Im Februar hat Oberbürgermeister Thomas Westphal die ersten Dortmunder Clubpreise verliehen, ein klares Zeichen der Anerkennung für die vitale, kreative Nachtkultur unserer Stadt: „Oma Doris“ wird BESTER CLUB 2024/25 mit 20.000 Euro Preisgeld, der „Stollen 134“ wird für die BESTE INITIATIVE 2024/25 ausgezeichnet, Preisgeld: 10.000 Euro. Christoph Stemann, Nachtbeauftragter der Stadt: „Dortmund will seine Clublandschaft und weiß, dass dahinter eine wichtige Ökonomie steckt.“

Clubs sind unverzichtbarer Bestandteil der großstädtischen Kulturlandschaft. Und die Clubkultur in Dortmund ist lebendig, wandelbar und solidarisch. So hat die Szene auch die schwierige Coronazeit überstanden. „Sie ist reichhaltiger geworden, vielfältiger und jünger“, so Westphal bei der Preisverleihung, „die Stadt braucht mehr von dieser Szene, mehr Angebote, die den jüngeren Menschen etwas bieten.“

Apropos jüngere Menschen: Die echte Oma Doris (85) war bei der Preisverleihung dabei. Ben Bolderson, Geschäftsführer von „Oma Doris“: „Ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben, aber viel glücklicher bin ich, dass meine Oma mit dabei sein konnte und das miterlebt hat.“ Nach ihr hat er den Club 2013 benannt, nachdem er ihn 2012 übernommen hatte.

Begonnen hat hier alles mit dem „Tanzcafé Hösl“, das Doris Schulenkorf 1976 eröffnet hat, berühmt für die Tischtelefone, mit denen sich die Gäste für den nächsten Tanz verabreden konnten. Eine Treppe mit verschnörkeltem Geländer führt hinauf in den traditionsreichen BESTEN CLUB Dortmunds über dem Platz von Leeds: Die Tapete original von 1976, alte Bilder, Plüsch, vergoldeter Stuck, über jeder Sitzgruppe eine Lampe mit 20er-Jahre-Appeal und der Nummer für den Call zum Tanz. Der Club war schon immer Kult. Kein Wunder, dass er auch als Filmkulisse diente, zum Beispiel für zwei Dortmunder Tatorte. Das Programm ist breit aufgestellt: Hip-Hop, House, Techno, Disco, Pop, Rock, Jazz, dazu auch Lesungen mit Bezug zur Clubkultur, Ronja von Rönne hat hier zum Beispiel schon gelesen.

Treppe runter in den Stollen

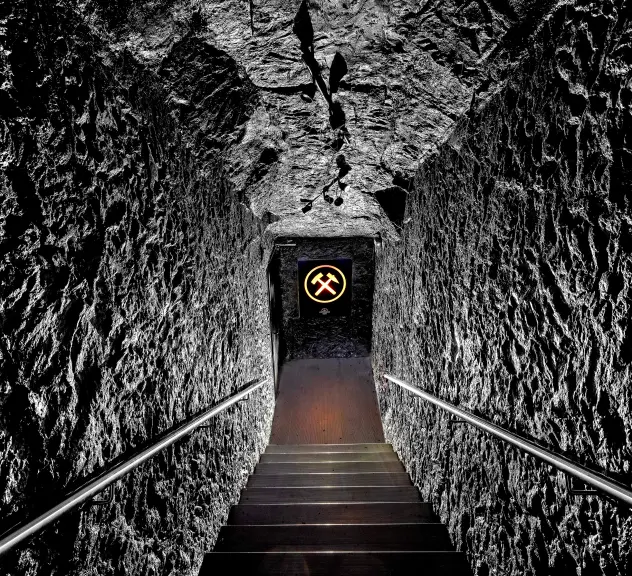

Auch in den Techno- und House-Club „Stollen 134“ führt eine Treppe: Hier geht es vom Westenhellweg aus hinab in die Tiefe. Stollen eben. Kulturbüroleiterin Hendrikje Spengler betonte bei der Clubpreis-Verleihung: „Das mit Leidenschaft und Expertise kuratierte Programm besticht durch junge Talente und internationale Gäste.“ Udo Lagatz vom Stollen 134: „Wir stecken das Preisgeld zu 100 Prozent in den Club. Wir wollen die Tonqualität für unsere Gäste verbessern und die Anwohner*innen schützen.“ In seinem Programm setzt der Club auf junge Kollektive. Regionalität ist Lagatz wichtig – das zeigt schon der Eingang im Bergbaudesign. Hier geht‘s mit einem Wow-Effekt in die Unterwelt.

Was heißt hier „Beste“?

Die Kriterien zur Bewertung der Clubs im Rahmen der Preisvergabe hatte die Interessengemeinschaft Dortmunder Club- und Konzertkultur, Dortmunds größter Zusammenschluss von Club- und Konzertlocations, Veranstalter*innen und Künstler*innen, mit dem Kulturbüro und der lokalen Kulturpolitik gemeinsam erarbeitet. Clubs im Dortmunder Stadtgebiet konnten sich bewerben, sieben waren nominiert, die Entscheidung traf gleichberechtigt mit der Jury auch das Clubpublikum per Online-Voting.

Die Szene weiß die Anerkennung zu schätzen. Yves Oecking betreibt den „Weinkeller“ an der Märkischen Straße 22 und ist Sprecher der IG Dortmunder Club- und Konzertkultur: „Wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte: In den nächsten Jahren wird die Vergnügungssteuer für Clubs abgeschafft, dann die Sperrstunde, es wird einen Nachtbeauftragten geben aus unserer Mitte und die Stadt wird einen Clubpreis vergeben – dann hätte ich laut gelacht. Uns zeigt das: Die Nachtkultur wird gesehen und geschätzt als Ort der Begegnung und des Austauschs. Eine unglaubliche Anerkennung für das, was wir in die Gesellschaft tragen.“

Immer wieder neu erfinden

Die Clubs kämpfen mit neuen Konzepten erfolgreich gegen Krisen – nicht nur die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Chris Brosky vom „JunkYard“ im Dortmunder Norden ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der LiveInitiative NRW e. V. (LINA), des Interessenverbands der Club- und Live-Spielstättenbetreiber*innen, Konzert- und Festivalveranstalter*innen in Nordrhein-Westfalen.

Er fasst die Herausforderungen zusammen: „Die Branche leidet unter der Kostenexplosion in allen Bereichen, Mindestlohn, Preiserhöhung bei Lieferanten, Stromkosten, Sicherheitsunternehmen, Dienstleistungen, Produkte – alles ist teurer geworden.“ Übrigens auch die Gagen von Künstler*innen, Bands, DJs. Kostensteigerungen, die die Clubs nicht direkt an ihre jungen Zielgruppen weitergeben können.

Und noch ein Effekt: „Das Ausgehverhalten ist anders geworden“, sagt Christoph Stemann. Die Menschen gehen seltener aus, abgesehen von der Gruppe der 18- bis 25-Jährigen. „Jüngere Formate laufen okay.“

Deshalb müssen die Clubs ihre Konzepte immer wieder anpassen, neue Formate entwickeln. Die Dortmunder Szene hat sich lokal in der IG Club- und Konzertkultur organisiert, um sich gegenseitig zu unterstützen. „Das Geschäft ist schwieriger geworden, aber keiner der Dortmunder Clubs ist in seiner Existenz bedroht“, so Stemann.

Auch Yves Oecking winkt ab: „Das Lied vom Clubsterben höre ich seit 20 Jahren! Es ist doch eine ganz normale Entwicklung in der Szene: Wenn ein Club schließt, eröffnet irgendwo ein anderer.“ Aktuell stellt sich die Diskothek „Nightrooms“ nach einem Betreiberwechsel mit frischen Formaten neu auf. Und Ben Bolderson hat das Erfolgsrezept schon von Großmutter Doris übernommen. „Wir haben uns hier immer wieder neu erfunden“, sagt er.

Drei Generationen: Tanzen in Dortmund

Bolderson baut mit dem Preisgeld gerade um. Er vergrößert die Bühne, installiert neue Technik und verlängert die Theke. Viele gemütliche Sitzgelegenheiten hat der Club bereits jetzt. „Wir wollen den Raum unter der Woche noch stärker für Livemusik und Kulturveranstaltungen nutzen, mit denen wir ein breiteres Publikum erreichen. Mehr Lesungen, mehr Jazz“, berichtet er. Denn das besondere Flair der Räume kommt bei vielen Zielgruppen an. Bolderson: „Schon jetzt mischen sich hier viele Generationen, ohne dass jemand komisch guckt.“

„Früher wäre man hier ohne Krawatte nicht reingekommen“, erzählt Doris Schulenkorf. Wer keine Krawatte hatte, konnte sich allerdings an der Garderobe eine leihen. Ben Bolderson: „So einen Tanztee wie früher zu veranstalten, das würde leider nach einem Clubwochenende sonntags nicht funktionieren. Die Leute feiern heute länger und wilder als früher.“ Aber die Telefone stehen noch im Keller, voll funktionsfähig. „Irgendwann wird es ein Event geben, bei dem die zum Einsatz kommen“, verspricht Bolderson. Und seine Großmutter: „Das darf dann aber nicht so laut sein.“

aufbruch city 1/2025

Dieser Text ist erschienen in der

Weitere Nachrichten