Extremes Wetter

Starkregen und Hitze: Wie reagiert Dortmund auf den Klimawandel?

Die Folgen des Klimawandels sind schon jetzt spürbar. Und extremes Wetter gibt es immer häufiger – eine Herausforderung auch für Kommunen. In Dortmund gibt es deswegen die Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Doch was sind eigentlich Klimafolgen, und wie können Städte sich anpassen?

Hitze, Regen, Sturm – das hat es zwar immer schon gegeben. Doch durch den Klimawandel kommt es viel häufiger zu extremem Wetter. „Es gibt längere Dürreperioden, aber auch Starkregen-Ereignisse, wie man sie im Ahrtal gesehen hat, treten immer häufiger auf. Weil das Wetter über bestimmten Regionen länger festsitzt, gibt es auch öfter starke Stürme“, erklärt Sophie Arens, die Teil der Koordinierungsstelle im Umweltamt ist. Ein großes Problem in Städten: Asphalt und Beton.

Regen kann versickern, verdampfen oder abfließen. Je weniger der Boden aufnehmen kann, desto mehr Wasser fließt direkt in die Kanäle. Wenn die volllaufen, verwandeln sich Straßen in Flüsse. „Das wurde beim Städtebau früher nicht berücksichtigt. Man hat Städte autogerecht gebaut, viel asphaltiert“, so Arens. „Wenn die Wassermassen nirgendwohin können, richten sie natürlich Schaden an, und es kann auch lebensbedrohlich werden.“

Hochwasser vorbeugen

Wie können Städte Überflutungen vorbeugen? Eine bekannte Maßnahme sind Regenrückhaltebecken. Das größte in Dortmund ist der Phoenix See. Beim Hochwasser im Sommer 2021 hat sich zuletzt gezeigt, wie wichtig er für die Stadt ist. Immer mehr Rückhaltebecken hat die Stadt in den letzten Jahren bauen lassen – zuletzt u.a. ein großes Exemplar in Dorstfeld. Seit dem Hochwasser 2008 hat sich einiges getan.

Was ebenfalls hilft: Dächer bepflanzen. Anstatt dass das Wasser komplett abperlt, wird es in Teilen aufgesogen und tropft nach und nach ab – wie bei einem Schwamm. Beim Dienstleistungszentrum Energieeffizienz und Klimaschutz können sich interessierte Eigentümer*innen zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung beraten lassen.

Dachbegrünung und Regenrückhaltebecken, aber auch die Schaffung neuer Bäche – all das macht Dortmund zu einer sogenannten Schwammstadt, die mit den Folgen von Starkregen und Hitze umgehen kann.

Ist mein Grundstück besonders gefährdet? Wie kann ich mich schützen? Wie verhalte ich mich im Ernstfall? Wer sich diese Fragen stellt, findet Antworten bei der Grundstücksentwässerung. Die

Um Schäden vorzubeugen, hat die Stadt analysiert, wo das Risiko für Starkregen besonders hoch ist. Die Grundstücksentwässerung bietet Eigentümer*innen eine kostenlose Beratung an und schaut sich die Lage vor Ort an: Welche Gefaren bestehen und wie kann verhindert werden, dass größere Schäden entstehen? So sollten wichtige Geräte wie Notstromaggregatoren nicht im Keller stehen. Bodentiefe Fenster sollten druckwasserdicht sein, sodass sie bei Hochwasser nicht bersten. Rückstauklappen verhindern, dass Wasser aus Kanälen zurück ins Haus fließt.

Doppelt gut: grüne Dächer

Begrünte Dächer und Fassaden haben an heißen Tagen zusätzlich eine kühlende Wirkung. „Ein gutes Beispiel für Dachbegrünung ist der Neubau der Akademie für Theater und Digitalität mit Bäumen auf dem Dach. Und acht Schulbauten haben bereits eine Fassadenbegrünung erhalten. Bei Neubauten achtet man zudem darauf, dass große Fenster nicht zur Südseite ausgerichtet sind, weil die Innenräume sonst auch zu stark aufheizen“, erläutert Arens.

Extreme Hitze ist ein wachsendes Problem: „Früher gab es durchschnittlich 15 heiße Tage, heute sind es 30, in Zukunft werden es mehr als 40 sein. Das klingt erst mal wenig, heißt aber, dass wir im Sommer mehrere Wochen lang keine Abkühlung haben. Das wirkt sich auf den ganzen Körper aus – von der Psyche bis zum kleinen Zeh.“ Auch hier heißt das Problem: Betonbauten, asphaltierte Straßen und Parkplätze.

Parkplätze oder Bäume?

„Steinvorgärten sind beliebt, weil sie vermeintlich pflegeleicht sind. Im Endeffekt machen sie aber mehr Arbeit. Die Natur bahnt sich immer ihren Weg. Zwischen den Steinen verfängt sich dann Dreck und Laub. Jede*r Hausbesitzer*in will einen Parkplatz vorm Haus haben und die Innenstädte haben zu wenig Platz für Grün. Man schafft sich damit einen Backofen“, mahnt Arens. „Auch die Bürger*innen müssen sich fragen: Bin ich bereit, für Bäume auf Parkplätze zu verzichten?“ In Hörde zum Beispiel hat die Stadt „Wanderbäume“ in Kübeln aufgestellt und die Anwohner*innen abstimmen lassen, an welchen Stellen Bäume fest gepflanzt werden sollen. Mobiles Grün setzt die Stadt auch in der City ein – Pop-up-Bäume und grüne Möbel sind ein Beispiel.

Hilfe bei Hitze

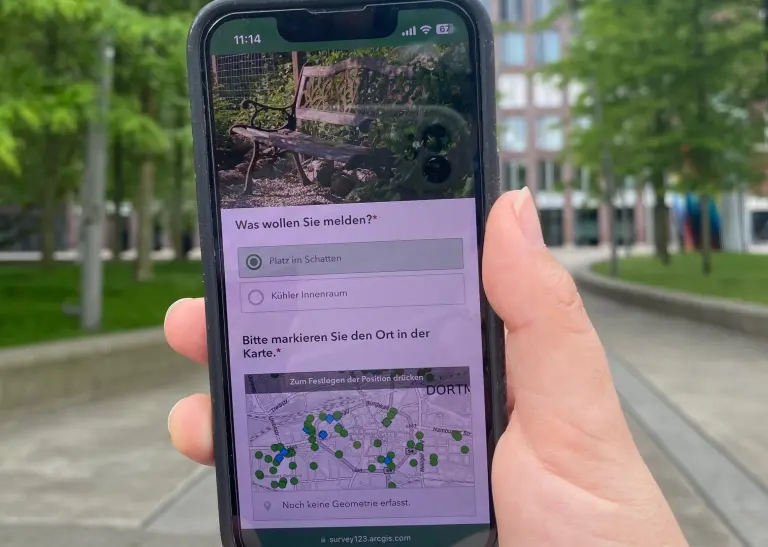

Schattenplätze sind im Sommer unerlässlich. Unterwegs einen kühlen Kopf bewahren können Bürger*innen mit der „Kühle-Orte-Karte“. Die Karte zeigt u.a., wo Schattenplätze und Trinkwasserbrunnen zu finden sind. Tipps für heiße Tage gibt der „Hitzehelfer“. In der Broschüre hat die Stadt allgemeine Empfehlungen, aber auch Hinweise speziell für Kranke, Kinder, Schwangere und Senior*innen zusammengestellt. Der „Hitzehelfer“ steht online zum Download zur Verfügung, liegt aber auch in Arztpraxen und Apotheken aus. Für ältere Menschen bieten die Seniorenbüros während der wärmeren Monate ein Hitze-Telefon an. Dort können sie anrufen, wenn sie unsicher beim Umgang mit Medikamenten sind oder Hilfe beim Einkaufen benötigen.

Mit solchen konkreten Angeboten hilft die Stadt ihren Bürger*innen, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Baumaßnahmen und Begrünung helfen bei Hitze und beugen Überschwemmungen vor. Doch auch private Eigentümer*innen sind gefragt.

Text: Elena Hesterkamp

Weitere Nachrichten